이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.

이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.

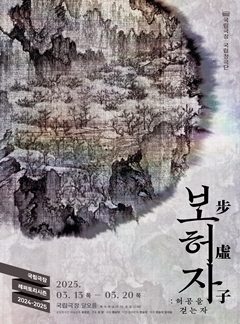

공연안내

- 공연안내

- 기간2025-03-13 ~ 2025-03-20

- 장소달오름극장

- 장르국악

- 관람시간120분(예정)

- 관람연령초등학생 이상

- 주최국립극장

- 시간화, 수, 목, 금 19:30 / 토, 일 15:00

- 문의02-2280-4114

- 소득공제신용·직불카드 결제 / 현금영수증 신청시 가능

-

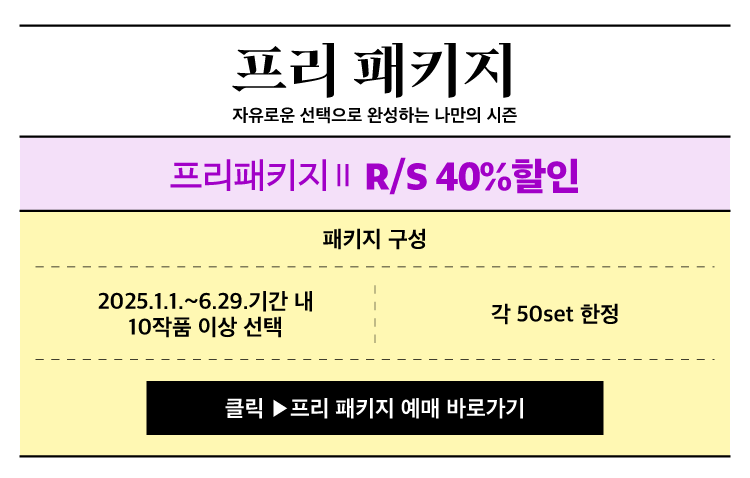

티켓가격

- R 50,000원 / S 35,000원 / A 20,000원

줄거리

계유정난 비극이 벌어진 지 27년 후, 1480년(성종 11년) 안평의 딸이자 유일한 혈육이었던 무심(無心)은 변방의 오랜 노비 생활을 마치고 돌아온다. 안평을 모시던 화가 안견(安堅)은 안평의 첩이었으나 관노비가 된 후 불의의 사고로 몸과 마음을 다친 대어향(對御香)을 찾아내 남몰래 거두고, 무심을 만나기 위해 수소문한다. 그 과정에서 이들은 폐허가 된 옛집 수성궁 터에서 마주쳐 회포를 풀고 추억을 나눈다. 그 가운데 안평을 기억한다는 이름 모를 나그네(안평)가 대화에 끼어든다. 나그네의 어깨에는 그의 눈에만 보이는 혼령(수양)이 붙어있다. 이들은 안평이 꿈에서 본 낙원을 그린 ‘몽유도원도’가 보관된 왕실의 원찰(願刹) 대자암으로 함께 여정을 떠나고, 그 속에서 갈망하던 옛날의 꿈과 마주치며 비극에 맞서야만 했던 과거를 떠올린다.

공연소개

허공을 거닐다 펼쳐지는 도원의 꿈

창극 <보허자(步虛子): 허공을 걷는 자>는 부친인 세종의 위업을 계승한 '치적 군주'로 알려진 조선 제 7대 왕 세조(수양대군)와 그의 권력욕에 의해 희생되었다고 알려진 세종의 셋째 아들 안평대군을 소재로, 우리 음악을 통해 한국 고유의 정서를 담아 새롭게 풀어낸 창작 창극이다.

작품은 계유정난이 있었던 1453년 10월, 그로부터 27년이 지난 후 형제 간 골육상쟁의 비극이 지나간 역사의 뒤안길에서 시작되는 이야기로, 자신의 의지와는 상관없이 삶이 무참하게 꺾인 채 살아가는 인물들의 모습을 그린다. 발 디딜 곳 없이 허공을 떠도는 듯한 삶을 살았던 이들의 꿈이자 희망이었던 ‘몽유도원도’를 향하는 여정에서 자유로운 삶에 대한 열망과 진흙탕 같은 현실의 무거움이 대조적으로 펼쳐진다.

우리말의 말맛을 살리는데 탁월한 극작가 배삼식의 극본을 바탕으로 깊이 있는 구성, 풍자와 해학이 고루 돋보이는 연출로 제54회 동아연극상, 제9회 두산연강예술상을 수상하며 연극계에서 가장 주목받는 젊은 연출가 김 정이 첫 창극 연출에 도전한다. 음악은 창극 <귀토><리어><변강쇠 점 찍고 옹녀> 등 국립창극단과 다수의 작품에서 호흡을 맞춘 한승석이 작창을 맡아 극에 음악적 생명력을 불어넣는다.

출연 및 제작진 소개

■출연진

본공·도창 김금미

외 국립창극단 단원 및 객원

■주요제작진

연출 김 정

극본 배삼식

작창·음악감독 한승석

안무 권령은

무대디자인 이태섭

조명디자인 신동선

음향디자인 이상현

영상디자인 전석희 조아현

의상·장신구디자인 유미양

소품디자인 박현이

분장디자인 백지영 외

할인안내

좌석배치도

예매안내

예매안내

공간안내

공간안내

주차안내

주차안내

장애인이용안내

장애인이용안내